|

||||||||

| 文科省のGIGA スクール構想の実現を最大限生かし,子ども同士による学び合い,多様な体験活動など学習に取り入れ ICT を活用しながら「主体的・対話的で深い学び」を実現していきます。 特に一人一台のタブレット端末を活用し,個別最適な学習及び協働的な学習を行うとともに,タブレット端末を適切・安全に使いこなすことができるようネットモラル・ネットリテラシーなどの情報活用能力の育成にも力をいれています。 Society5.0時代の到来に向けて,ICTの活用とタブレット端末の活用による「学びの選択肢」と「学びの可能性」をどんどん広げていきます。 |

||||||||

|

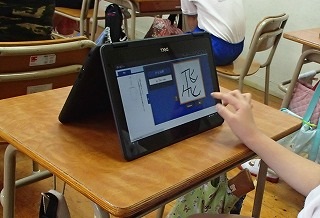

タブレット端末でミライシードのドリルパークをしている様子です。小学1年生の内容から中学3年生までの学習に対応しています。AI機能搭載で子ども達の苦手な単元などを発見し、重点的に取り組むことも可能です。本校では補充発展の時間や授業の隙間時間、家庭学習など様々な場面で活用しています。 |

|||||||

|

タブレット端末はノートPCのように使うことも、タブレットのようにコンパクトに使うことも、画像のように立てた状態でも使用することができます。写真や動画を撮る際は主にタブレットモードを使用します。様々な学習に応じて使い分けています。 |

|||||||

|

授業で使う資料の作成にもタブレット端末は活躍します。写真をタブレット端末で撮って教室に持ち帰り、すぐに資料作りを始めることができます。データの移動など煩わしい手続きが少なくなったため、子ども達の学びを止めることなくスムーズに授業を行うことができます。 |

|||||||

|

校内の活動だけでなく、校外でのスケッチや観察、調べ学習など様々な場面でタブレット端末を活用しています。一人一人が写真や動画を撮ることができるので、学校に帰った後すぐにまとめたり共有したりできます。 左の写真は、山笠スケッチの資料をタブレット端末で撮っている様子です。 |

|||||||

|

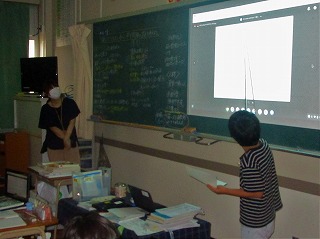

授業で調べたこと、伝えたいことは教室備え付けのプロジェクターにタブレットを接続することでクラス全員に発表することができます。社会や総合をはじめとしたさまざまな教科で活用しています。 学習効果を最大限引き出すためにシンプルに写真・動画の共有をしたり、Googleスライド、オクリンク、ムーブノートなどで内容をまとめて共有したり場面に応じて工夫しています。 |

|||||||

|

Webカメラを使いオンライン授業を行うことができます。学級閉鎖や自然災害等で突然学校に来ることができなくなった場合でも、オンラインを通じて子ども達の学びを止めないようにしています。 |

|||||||

|

理論的思考力を身に付けることができるようにプログラミング学習を行っています。算数・理科・総合を中心に様々な教科で取り組んでいます。 左の写真は、理科でプログラミング学習を行っている様子です。実際に明るさセンサーを使って暗くなった時に明かりがつく回路を作りました。 |

|||||||

|

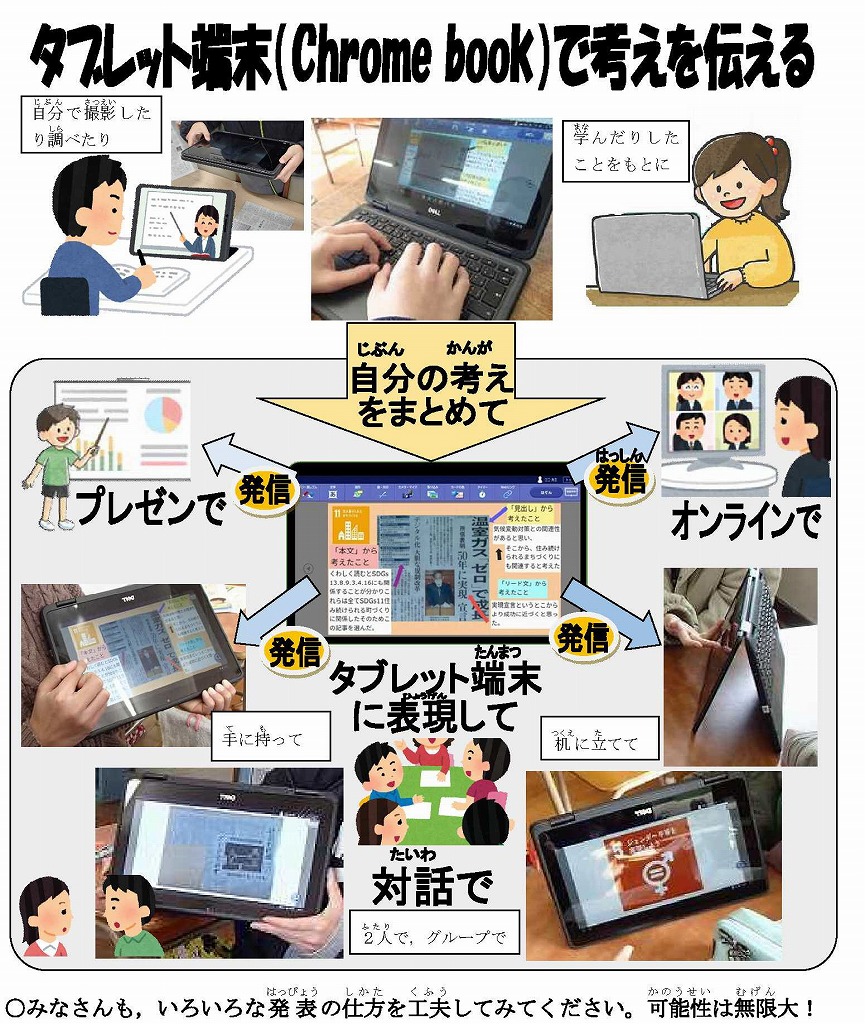

(ICT機器の特性と強みを活かした授業) ICTの活用とタブレット端末の活用による「学びの選択肢」と「学びの可能性」をどんどん広げるために、TSUNAGARUCloudやミライシードなどソフトウェアの使い方やタブレット端末の基本的な使い方、そしてネットモラル・ネットリテラシーなどを子どもに伝え、ICT機器の特性と強みを活かした授業を展開しています。 |

|||||||

|

||||||||